北京大學沈琳/彭智等合作發(fā)現(xiàn)腸道微生物組在胃腸道癌癥耐藥中的重要作用

1月8日,北京大學沈琳、彭智以及深圳未知君生物科技有限公司研究人員共同通訊在期刊《Cell Reports Medicine》上在線發(fā)表題為“Multi-omics of the gut microbial ecosystem in patients with microsatellite-instability-high gastrointestinal cancer resistant to immunotherapy”的研究論文�����,研究證明了腸道微生物組在藥物耐藥性中的重要作用����,這將有助于未來將其作為預防性診斷工具和治療靶點。研究發(fā)現(xiàn)將有助于指導癌癥免疫治療的臨床實踐�����,并進一步探索在胃腸癌患者中逆轉免疫治療耐藥性的FMT的可行性和療效���。

研究背景

缺失錯配修復(dMMR)亞型占胃腸癌患者的15%–22%��,以及約5%的轉移性/復發(fā)性胃腸癌�。dMMR亞型的患者無法識別和修復某些自發(fā)突變�,導致腫瘤突變負荷和微衛(wèi)星不穩(wěn)定性高(MSI-H)狀態(tài),因此更有可能從抗PD-1/PD-L1(靶向程序性細胞死亡蛋白-1 [PD-1] 或其配體 PD-L1 的抗體)免疫治療中獲益��。根據現(xiàn)有證據����,MSI狀態(tài)是癌癥免疫治療中有效的生物標志之一。

然而�,MSI-H/dMMR胃腸癌患者對免疫治療的反應呈高度異質性,大約30%的MSI-H患者表現(xiàn)出原發(fā)性耐藥性����。約17%的MSI-H患者在2年治療后出現(xiàn)獲得性耐藥性,并且這一比例通常隨著治療時間的延長而增加?��?紤]到MSI-H/dMMR亞型內比較一致的分子模式����,理解影響療效異質性的其他因素對于提高dMMR/MSI-H患者的免疫治療反應非常重要�。

研究進展

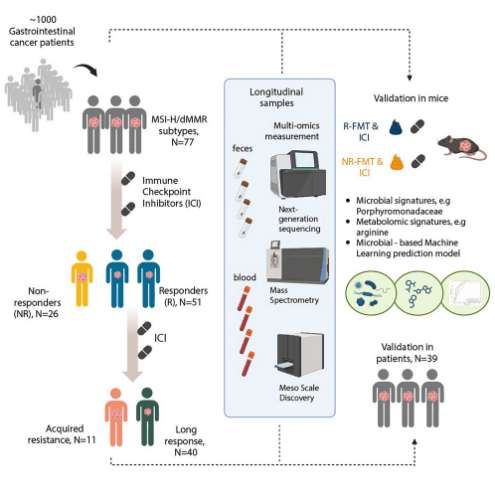

通過對微衛(wèi)星不穩(wěn)定性高/缺失錯配修復(MSI-H/dMMR)胃腸癌患者的罕見隊列進行綜合多組學分析,研究人員確定了與原發(fā)性或獲得性免疫治療藥物耐藥性顯著相關的生物標志����。特別是,涉及精氨酸代謝和短鏈脂肪酸代謝的微生物��、代謝通路和/或代謝產物表明腸道微生物和宿主對免疫治療的反應涉及某些常見的分子機制����。研究人員還建立了強大的機器學習模型,用于預測患者對免疫治療的反應�����,除了“黃金”微衛(wèi)星狀態(tài)之外��,這可以大大提高患者分層的準確性�,以較大化治療效果。

研究結果

綜上所述���,研究證明了腸道微生物組在藥物耐藥性中的重要作用�����,這將有助于未來將其作為預防性診斷工具和治療靶點�。研究發(fā)現(xiàn)將有助于指導癌癥免疫治療的臨床實踐��,并進一步探索在胃腸癌患者中逆轉免疫治療耐藥性的FMT的可行性和療效�����。

聲明:本文版權歸原作者所有���,轉載文章僅為傳播更多信息����,如作者信息標記有誤�����,或侵犯您的版權�,請聯(lián)系我們����,我們將在及時修改或刪除內容����,聯(lián)系郵箱:marketing@360worldcare.com